Cecilia Bettoni: Me parece importante que después de los ocasionales cuestionamientos a los que es sometida la disciplina, sigamos escribiendo historias sobre arte.

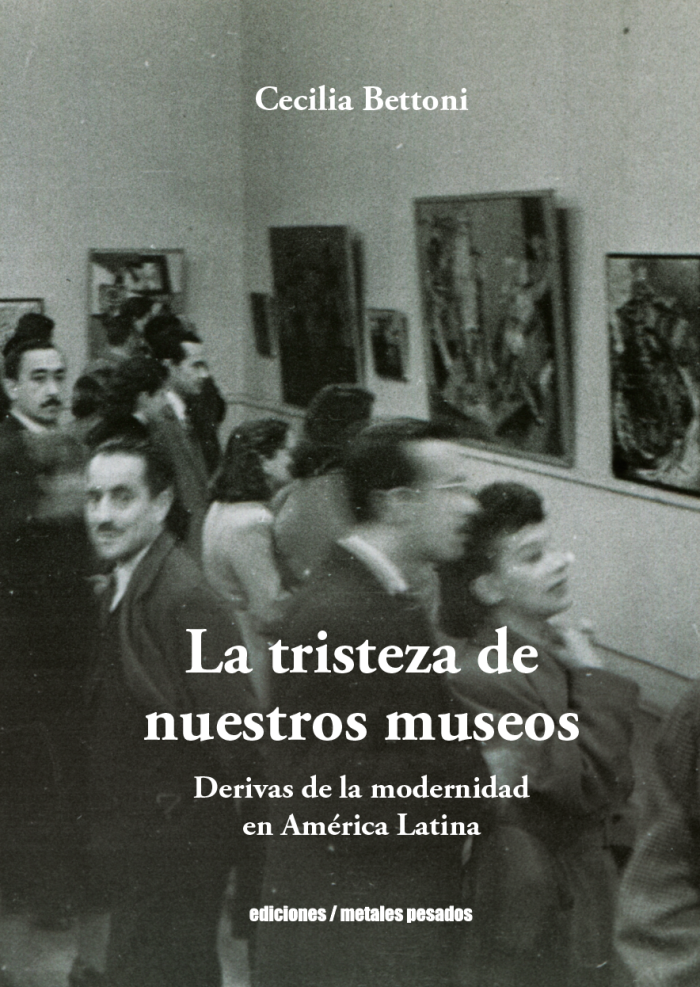

Cecilia Bettoni, directora de la carrera Licenciatura en Teoría e Historia del Arte y académica del Departamento de Arte de nuestra facultad, publicó el libro «La tristeza de nuestros museos»,con Ediciones Metales Pesados una obra que explora la influencia de la exposición «De Manet a nuestros días» en América Latina y las tensiones culturales entre nuestro continente y Europa.

A través de su investigación meticulosa, analiza el impacto de esta exposición en los artistas y el público latinoamericano, así como las implicaciones diplomáticas y culturales de tal evento.

Conversamos con ella para conocer las motivaciones detrás del libro, los desafíos encontrados durante su proceso de investigación y sus conclusiones sobre la evolución del arte en nuestra región.

¿Qué te inspiró a escribir «La tristeza de nuestros museos»? ¿Hubo algún evento o momento específico que desencadenó la idea de este libro?

Puede haber sido a mediados de 2017, quizás un poco antes o un poco después. No recuerdo exactamente a propósito de qué, pero di con un breve ensayo de José Balmes, una especie de autobiografía razonada donde el pintor repasa los hitos de su formación y su trayectoria como artista. El texto había sido publicado en 1965, cuando Balmes ya era profesor de la Universidad de Chile, y mencionaba la exposición “De Manet a nuestros días” como un parteaguas no sólo en su propia trayectoria, sino en la de toda su generación. A partir de ese encuentro, y como suele suceder con estas cosas, el nombre de esa exposición me apareció por todas partes. Lo encontré curioso, sobre todo porque en los relatos sobre arte chileno la mención tenía casi siempre un tono mítico, mientras que en otros países -pienso en los libros de Andrea Giunta o María Amalia García- las lecturas eran mucho más escépticas. Y decidí que valía la pena meterse en ese descalce.

¿Qué importancia tiene para ti el tema de la exposición de pintura “De Manet a nuestros días” en el contexto de las tensiones culturales entre América Latina y Europa?

Limitada al territorio chileno, la exposición tiene todo el carácter de un acontecimiento histórico, en el sentido grandilocuente del parteaguas al que refería Balmes. Pero vista desde una perspectiva regional, “De Manet a nuestros días” resultó ser un barómetro para calibrar dos problemas en cierto grado vinculados: por un lado, la vigencia de la modernidad francesa, y por otro, la constitución de las modernidades locales. Para mirar eso con detención, era necesario abandonar la posición del espectador y meterse en la trastienda gubernamental y diplomática. ¿Por qué querían los franceses enviar una exposición como esa a Sudamérica? ¿Qué disputas domésticas e historiográficas estaban zanjando en esa curaduría? ¿Qué tan «contemporáneo” podía ser ese recorte en países donde esos movimientos y tendencias estaban en franca decadencia?

¿Cómo reaccionaron los artistas y el público latinoamericano a la exposición “De Manet a nuestros días”? ¿Hubo algún contraste notable entre los diferentes países?

Es difícil estimar la reacción del público por fuera de la estadística (los catálogos vendidos, las entradas registradas, los promedios de asistencia). En el caso de los artistas, tenemos sus textos, que son fuentes ineludibles pero que, justamente por su carácter testimonial, necesitamos someterlos a la crítica. Ya me referí a Balmes. En general, los miembros del Grupo de Estudiantes Plásticos que evocan la exposición coinciden con él, aunque Guillermo Núñez se prestó menos a ese juego de modernidad subordinada. La encontró fascinante, sin duda, pero en retrospectiva no consideró que “De Manet a nuestros días” haya tenido la función catalizadora que la historiografía chilena le atribuyó. En Perú o en Venezuela, artistas que también ejercían la crítica de arte se sintieron ofuscados, incluso ofendidos por la desprolijidad de la exposición, que fue vista como un triste ejercicio de recolonización cultural.

¿Puedes hablarnos sobre el proceso de investigación para este libro? ¿Encontraste algún desafío particular al trabajar con archivos diplomáticos, de prensa y correspondencia?

¿Puedes hablarnos sobre el proceso de investigación para este libro? ¿Encontraste algún desafío particular al trabajar con archivos diplomáticos, de prensa y correspondencia?

El proceso de investigación fue bastante accidentado. En octubre de 2019 yo estaba trabajando en los Archivos Nacionales de París, y en el último tramo de esa estadía fue bastante difícil mantener la concentración porque estaba pendiente de lo que pasaba en Chile. Para 2020 tenía

proyectadas dos estadías más, una en Argentina y otra en Perú, pero las cuarentenas del COVID cambiaron todo y tuve que ceñirme estrictamente a los documentos que localicé en Francia. Yo diría que eran alrededor de 400 piezas, entre oficios gubernamentales, correspondencia diplomática y mucha prensa. Y creo que un aporte significativo de la investigación, y del libro que resultó de ella, fue precisamente el habérmelas ingeniado para trabajar casi exclusivamente con esos materiales. Los oficios gubernamentales, que mostraban una tramoya casi de circo pobre, la correspondencia diplomática, muy cuidadita en sus versiones oficiales, y la prensa local, despiadada como ella sola, son tres fuentes testimoniales cuyo contraste perfila con enorme precisión ese descalce que me llevó en primer lugar a querer investigar sobre esta exposición.

¿Qué conclusiones has sacado sobre la influencia francesa en los circuitos artísticos latinoamericanos tras la Segunda Guerra Mundial?

No sé si las influencias son algo que pueda determinarse con algún grado de certeza. Creo que les damos más crédito del que merecen, quizás porque usamos el término “influencia” pensando que con eso describimos los procesos, cuando en verdad los volvemos más opacos, más misteriosos. En ese sentido, me interesa mucho cómo la historiografía ha organizado toda una causalidad en torno a la idea de “influencia”, y en qué medida esa causalidad ha contribuido a instituir mitologías como la de esta exposición. A ese respecto, mi conclusión no dista mucho de lo que la historiadora Josefina de la Maza llama “el efecto Monvoisin”: sin duda, “De Manet a nuestros días” es otro caso de decadencia metropolitana reconvertida en éxito provincial.

Finalmente ¿Cuál esperas que sea la recepción de «La tristeza de nuestros museos» en el ámbito académico y en el público general?

Creo que publicar libros de esta naturaleza es algo raro, y ese riesgo es mérito del sello Metales Pesados y de su editora, Paula Barría. Me parece importante que, después de todos los fines de la historia decretados, de los ocasionales cuestionamientos a los que es sometida la disciplina, sigamos escribiendo historias sobre arte. Y es clave que lo hagamos desde una perspectiva regional, situada y crítica, dispuesta a interrogar las complejas mitologías que hemos heredado. Espero que este libro pueda contribuir a esa tarea.

«La tristeza de nuestros museos» será lanzado proximamente en Il Posto (Bellas Artes),pronto más información.

Libro disponible aquí